SALATIGA – Masa kolonialisme di Jawa membawa banyak perubahan dalam pola hidup dan pemukiman. Elite Belanda pada awalnya tinggal di dalam benteng berdinding tinggi dengan kanal mengelilinginya, namun seiring berkurangnya konflik dengan penduduk setempat, mereka mulai membangun di luar benteng.

Kota-kota pesisir seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya yang semula menjadi pusat dagang dan tempat tinggal, perlahan ditinggalkan karena dianggap kurang sehat. Salatiga, sebagai persimpangan antara Semarang, Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta, menjadi pilihan utama. Kota ini, yang pernah menjadi garnisun semasa VOC berkuasa, kini menyimpan jejak-jejak bersejarah yang menarik.

Sejarawan Salatiga, Eddy Supangkat, mengungkapkan bahwa masih ada 144 bangunan peninggalan kolonial yang dihitung sebagai Bangunan Cagar Budaya di kota ini.

Rumah Historia Salatiga

Eddy, semenjak masa kecilnya, kecintaannya terhadap sejarah tumbuh seiring dengan cerita yang diceritakan oleh nenek-kakeknya. Kini, rasa cintanya itu telah melahirkan 20 buku tentang Kota Salatiga yang telah ia terbitkan. Cerita-cerita dan pengetahuan yang diturunkan oleh nenek-kakeknya menjadi pondasi kuat bagi dedikasinya pada sejarah.

Rumah yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu ini juga menjadi rumah peninggalan nenek-kakek Eddy. Di dalamnya, terdapat segala kenangan dan cerita tentang masa lalu Salatiga yang telah ia telusuri dengan penuh gairah. Sejak tiga tahun lalu, Rumah Historia, menjadi tempat penyatuan foto-foto berharga yang menggambarkan jejak garnisun di Salatiga.

Foto-foto lawas yang terpajang di Rumah Historia bukan hanya sekadar dokumentasi visual, tapi menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang gemar menggali sejarah. Melalui karya seni fotografi nenek-kakek Eddy, kita dapat menyelami dan menghormati perjalanan panjang Salatiga sebagai kota garnisun yang kaya akan cerita.

Jejak Kota Garnisun Salatiga

Demi kelancaran transaksi dagang di Jawa, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) menghadirkan kantong garnisun di Salatiga. Pada tahun 1746, berdirilah Fort De Hersteller, sebuah benteng yang diambil namanya dari kapal Belanda yang bersandar di Batavia. Bangunan ini menjadi saksi bisu peran strategis Salatiga dalam mendukung aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Masuk abad ke-19, Belanda semakin mengintensifkan keberadaan pasukannya di Salatiga. Kota kecil ini, yang menjadi poros utama antara Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta, diberi julukan baru sebagai Kota Militer atau Kota Garnisun. Di sinilah pusat kekuatan Belanda dalam mengamankan jalur perdagangan dan mempertahankan keamanan di wilayah Jawa.

Meskipun sejumlah bangunan bersejarah telah mengalami kerusakan, seperti Fort De Hersteller, sejumlah lainnya masih kokoh berdiri hingga kini. Beberapa dari bangunan tersebut bahkan masih digunakan untuk keperluan sehari-hari. Inilah beberapa di antaranya, yang tak hanya menjadi saksi bisu sejarah, tetapi juga bagian hidup dari keseharian masyarakat Salatiga.

Gedung Pakuwon

Gedung Pakuwon, yang berlokasi di selatan alun-alun Salatiga, menyimpan cerita mendalam tentang Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini, sebuah kesepakatan penting dalam pembagian wilayah antara tiga penguasa Jawa pada masanya, membawa nama-nama besar seperti Raden Mas Said, Pakubuwono III, dan Hamengkubuwana I.

Perjanjian tersebut, yang disaksikan oleh VOC, menjadi tonggak bersejarah dalam menyelesaikan kisruh keturunan Kerajaan Mataram. Dalam kesepakatan tersebut, Raden Mas Said diberikan setengah wilayah Surakarta dan diberi gelar Mangkunegara I sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di kalangan keturunan kerajaan.

Namun, meskipun Gedung Pakuwon menyimpan begitu banyak nilai sejarah, akses untuk masuk ke dalamnya menjadi terbatas sejak tahun 1980 karena telah menjadi properti pribadi.

Kantor Walikota Salatiga dan Jejak Baron Carel Willem van Heeckeren

Sebuah bangunan di Jalan Sukowati menghadirkan kisah yang tak kalah menarik. Bangunan ini, yang semula dimiliki oleh advokat sekaligus taipan kelahiran Belanda, Baron Carel Willem van Heeckeren, telah menjadi saksi bisu perjalanan waktu di Salatiga.

Menurut Eddy, pemilik Rumah Historia Salatiga, kepemilikan bangunan ini berpindah dari tangan Carel Willem ke GBF van Heeckeren van der Schoot. Selanjutnya, bangunan tersebut sempat menjadi milik Semarang Administrasi Mascapai. Melalui perjalanan waktu yang panjang, bangunan ini pernah disewa oleh Pemkot Salatiga sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membelinya dan mempertahankan keberadaannya hingga sekarang.

Daya tarik utama dari bangunan megah ini adalah atapnya yang datar dengan lekukan pemanis. Dalam istilah orang Jawa, atap seperti ini sering disebut sebagai “gedung rata” atau “papak”. Sebuah sentuhan arsitektur yang memperkaya keindahan bangunan dan menambah kesan elegan.

Dengan halaman luas yang membingkai bangunan ini, kita dapat merasakan sejuknya udara masa lalu dan merenung tentang perjalanan sejarah Salatiga yang terpatri dalam dinding-dindingnya.

Wisma BCA di Jalan Diponegoro: Gemerlap Era Kolonial yang Abadi

Terletak di Jalan Diponegoro, sebuah bangunan cagar budaya berusia perkiraan 100-an tahun menjadi saksi bisu gemerlap era kolonial Belanda di Salatiga. Meliriknya dari luar, siapa pun dapat dengan mudah mengidentifikasi keelokan arsitektur klasik era tersebut, dengan dua menara yang anggun menghiasi sisi kanan-kiri bangunan.

Menurut Eddy, seorang sejarawan Salatiga, area sekitar Wisma BCA dulunya adalah kawasan elite yang dikenal sebagai Europeesche Wijk. Kawasan ini hanya boleh dihuni oleh orang Eropa, Asia Timur, dan bumiputra berpenghasilan tinggi. Bangunan yang kini menjadi Wisma BCA awalnya berfungsi sebagai rumah tetirah, menyimpan sejuta cerita tentang kehidupan masyarakat elite pada masa itu.

Dengan gaya art deco yang kental, atap lancip, dan ornamen gotik, gedung yang tetap terawat baik ini memiliki daya tarik tersendiri. Dibangun pada awal abad ke-20, Wisma BCA juga dikenal dengan sebutan De Mestein Pensioens Hotel, atau “hotel para pensiunan.” Sebuah ungkapan yang mencerminkan kemegahan dan kelas yang melingkupi bangunan ini.

Gardu Listrik Peninggalan ANIEM, Kotak Bersejarah di Jalan Adisucipto

Jalan Adisucipto menyimpan sebuah kotak bersejarah yang dulunya adalah gardu listrik milik Algemeen Nederlands Indische Electriciteits Maatschappij (ANIEM), anak perusahaan gas Hindia Belanda, Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij (NIGM). Bangunan ini menjadi saksi bisu peran Salatiga sebagai jalur logistik militer pemerintah Hindia Belanda di Jawa.

Salatiga, dengan sepuluh gardu listrik berkapasitas mumpuni, menjadi salah satu pilar utama dalam menyokong logistik militer. Gardu listrik ANIEM, yang dulu berfungsi sebagai rumah trafonya, kini menjadi saksi bisu perjalanan waktu.

Agus Heri Purwanto, seorang admin di ruangan berukuran 2,5×2,5 meter yang menjadi saksi hidup dari sejarah ini, menjelaskan bahwa meskipun trafonya telah dipindahkan beberapa tahun terakhir, gardu listrik ini tetap dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas umum. Fungsi seperti pembayaran listrik, tempat lapor untuk pemasangan baru, tambah daya, dan migrasi tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat Salatiga.

Rumah Dinas Walikota, Saksi Pertemuan Sukarno dan Hartini

Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga bukan sekadar bangunan kuno, melainkan sebuah mahakarya bersejarah yang membentang sepanjang zaman. Kompleks ini menggambarkan kejayaan masa lalu dengan dua bangunan utama yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu di tanah Salatiga.

Bangunan utama, didirikan pada tahun 1825, berfungsi sebagai tempat bermukim anggota Majelis GPIB. Pada masa kolonial, bangunan kedua yang berdiri pada tahun 1830 konon sempat dihuni oleh asisten residen. Setiap dindingnya menyimpan cerita tentang kehidupan di masa lalu, saat ketenangan dan keelokan memenuhi ruang-ruangnya.

Sebuah kisah menarik yang melekat pada Rumah Dinas Walikota Salatiga adalah pertemuan antara Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, dan istri keempatnya, Hartini Soewondo, pada tahun 1952. Tempat ini menjadi saksi bisu bagi awal kisah cinta yang kemudian melibatkan dua tokoh bersejarah tersebut.

GPIB Tamansari Salatiga, Sejarah Gudang Mesiu hingga Gedung Ibadah

Sejak didirikan pada tahun 1823, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Tamansari telah mengalami beberapa kali perubahan fungsi yang menarik selama masa kolonial Belanda dan Jepang.

Menyimpan jejak sejarah yang unik, GPIB Tamansari ternyata awalnya digunakan sebagai gudang mesiu oleh pihak Belanda. Namun, peristiwa ledakan besar mendorong pemindahan gudang ke lokasi lain, membuka ruang bagi transformasi bangunan ini menjadi tempat ibadah yang sakral.

Eddy Supangkat, seorang sejarawan Salatiga, mengungkapkan bahwa GPIB Tamansari memiliki cerita menarik terkait dengan loncengnya. Lonceng ini disebut berasal langsung dari Negeri Kincir Angin, memberikan nuansa khusus dan nilai sejarah yang mendalam bagi gereja ini.

Selama masa kedatangan Jepang, GPIB Tamansari mengalami periode vakum sejenak sebelum diubah fungsi menjadi gedung pramuka.

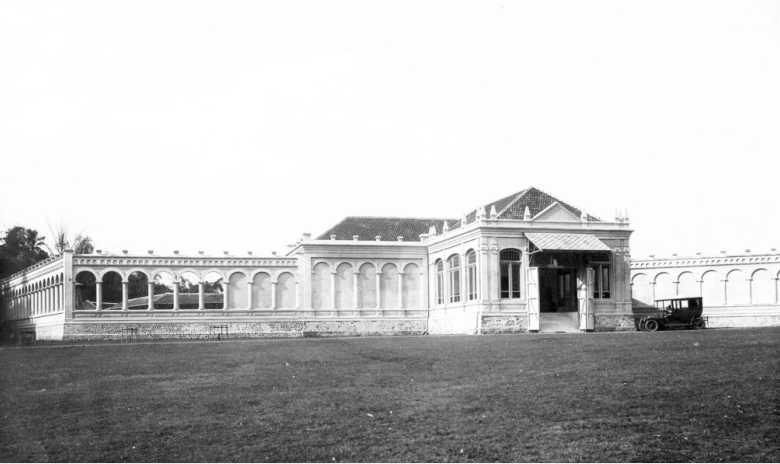

Satlantas Salatiga, Kantor Polisi dengan Sentuhan Yunani

Satlantas Salatiga ternyata berada di dalam bangunan yang penuh dengan jejak sejarah. Sebelumnya dikenal sebagai Fort de Hock atau Benteng Hock, bangunan ini awalnya dirancang oleh seorang arsitek bernama Hock. Meski disebut sebagai benteng, Fort de Hock sejak awal bukanlah fasilitas pertahanan, melainkan berfungsi sebagai asrama tentara.

Berbeda dengan kebanyakan bangunan kolonial lainnya, kompleks bangunan seluas 20 ribu meter persegi ini, pasca-kemerdekaan Republik Indonesia, dialih fungsikan menjadi kantor polisi dengan desain yang mengingatkan pada arsitektur Yunani. Penuh dengan pilar menjulang dan pintu-pintu nan tinggi, bangunan ini menjadi suatu pengecualian yang unik dalam catatan sejarah Salatiga.

Eddy Supangkat, seorang sejarawan Salatiga, menjelaskan bahwa kompleks bangunan ini tidak hanya sekadar menjadi saksi bisu perjalanan waktu, tetapi juga sebagai pusat pelayanan modern. Saat ini, Satlantas Salatiga melayani berbagai kebutuhan terkait surat izin mengemudi (SIM), menunjukkan bahwa kompleks tersebut tetap relevan dengan tuntutan zaman.